学ぶ・知る

屋久島の公民館で戦争被害の講演会 出郷者の大学教授が調査

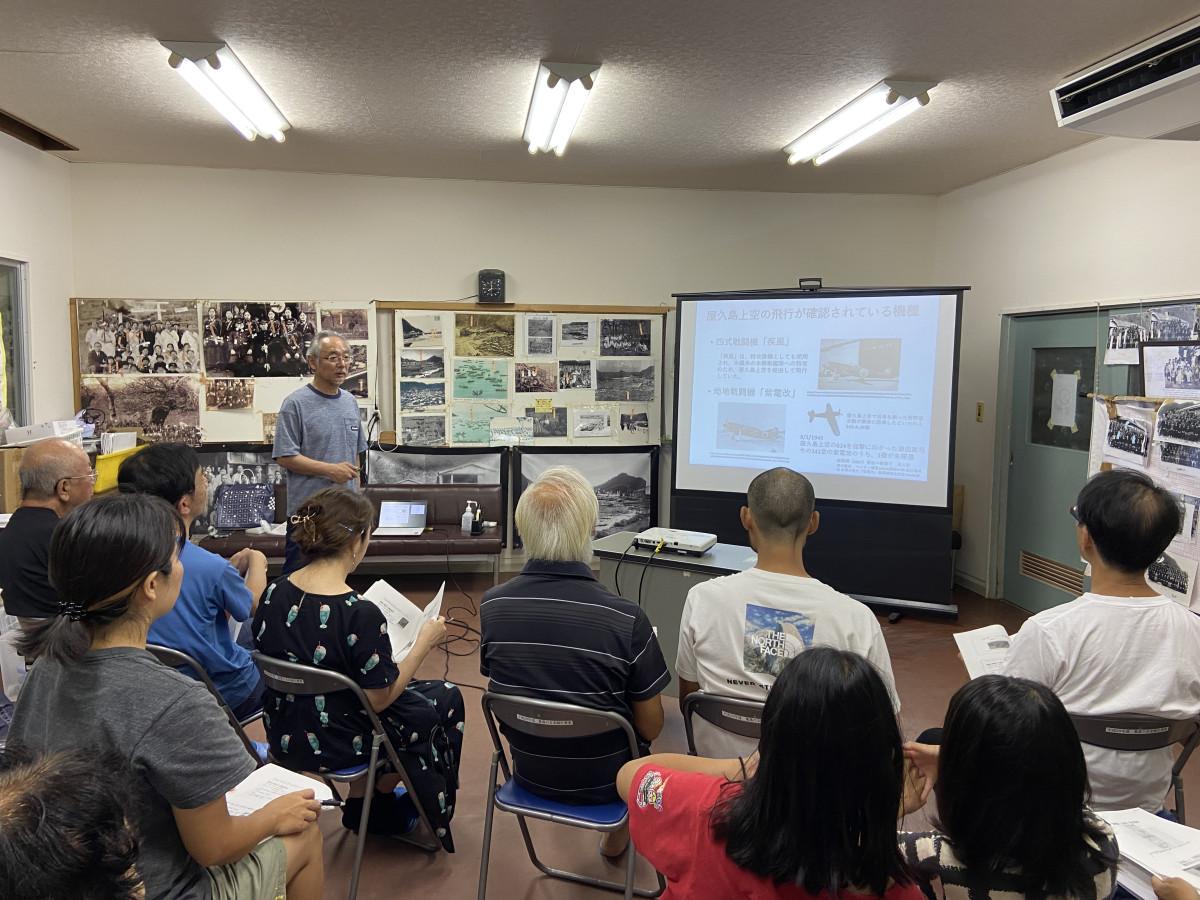

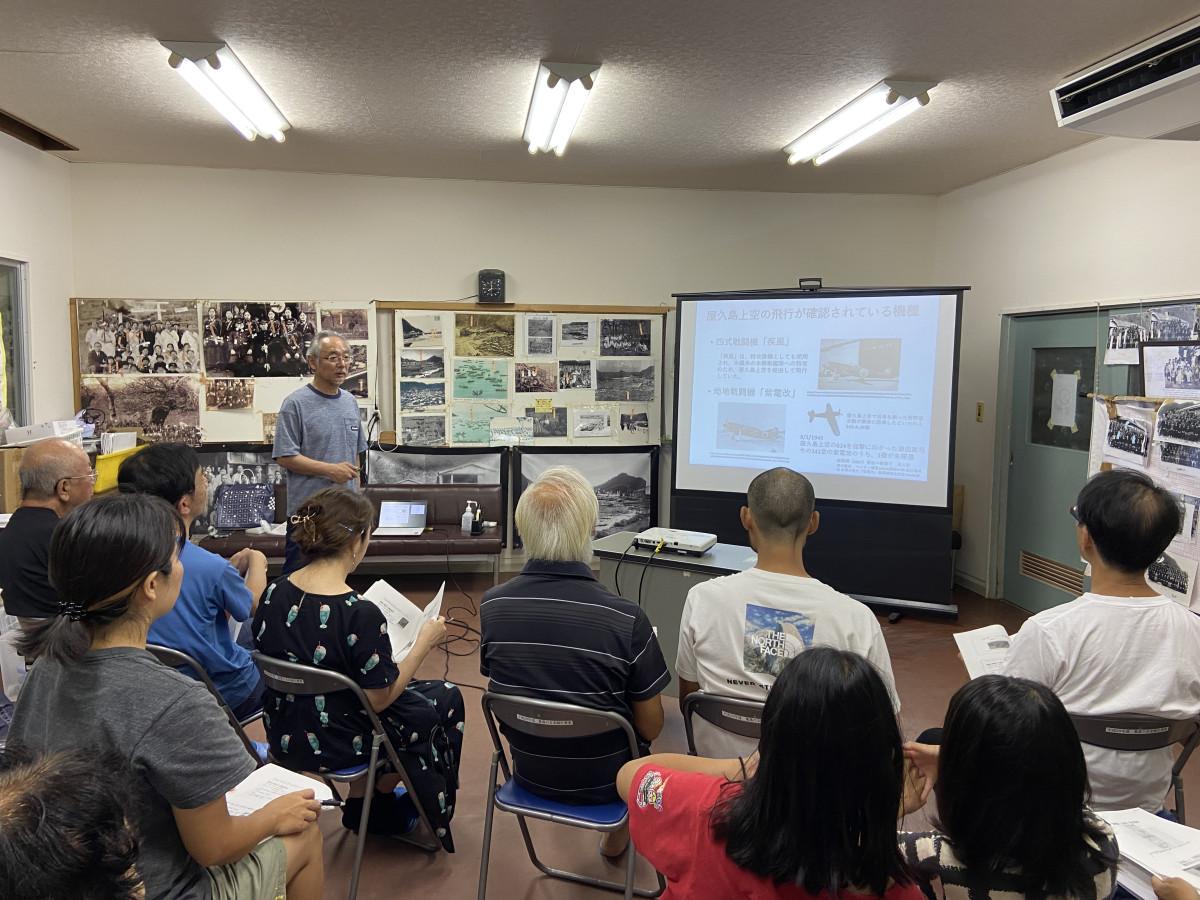

一湊公民館(屋久島町一湊)で9月9日、一湊出身で日本大学特任教授の眞邉一近さんが「戦時の一湊」というテーマで講演した。

[広告]

眞邉さんは、2023年9月に掲載された「南日本新聞」の「一湊沖に眠る旧日本陸軍戦闘機」に関する記事をきっかけに一湊への空襲について調べ始めた。今回、これまでに分かったことを集落の住民を中心におよそ20人を前に報告した。

眞邉さんの専門は心理学だが、論文の執筆経験を生かし、米国立公文書館などから米軍の空襲記録を入手し、日本軍の記録や郷土史、戦争体験者の証言などと突き合わせながら、空襲被害について一つ一つ検証した。

屋久島への空襲は1945(昭和20)年3月18日に始まり、終戦までの約5カ月間に記録に残っているものだけで30回に及んだ。中でも一湊集落が攻撃を受けた記録は9回と屋久島で最も多く、貨物船や測候所、鯖節工場群から居住区まで、戦況が悪化するにつれて攻撃対象が移っていった様子が資料から見て取れる。

眞邉さんは「今後もさらなる実態解明に努めていく。寺の塀や測候所の壁に今も残る空襲の痕跡や番屋峰の聴音壕(ごう)跡など、戦争遺構を後世に残していくことも訴えていきたい」と話す。

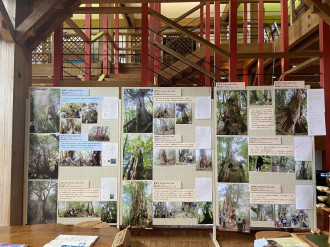

眞邉さんの集めた資料の一部は写真パネルにして、一湊の願船寺に保管されている。